心電図を測定するときに必要な器具やその流れを解説

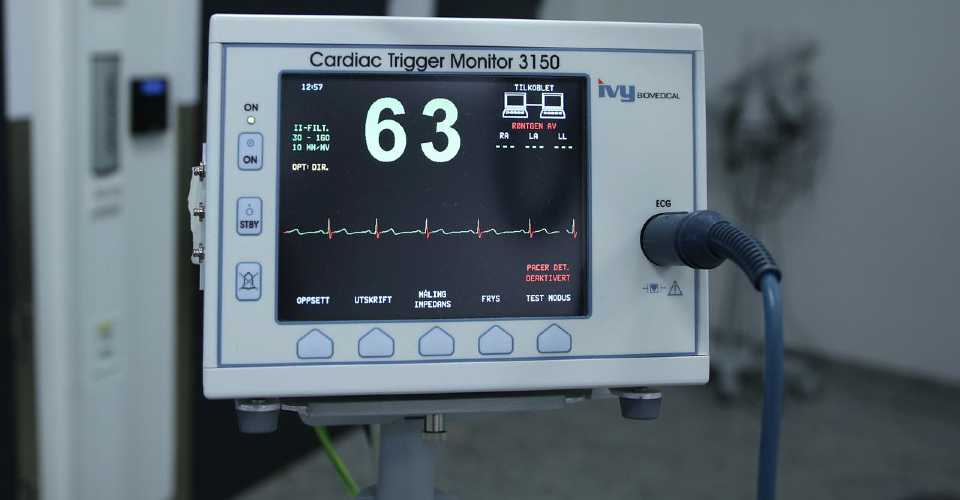

ベッドサイドモニタは、心電図だけを観察するものだけでなく、血圧・呼吸・体温・SpO2などのバイタルサインも観察できるものまでありますが、この中でも心電図は不整脈・心拍数・虚血状態の有無といった心機能評価で必要となります。

そこで、心電図を測定するときにどのような器具が必要となるのか、測定までの流れについて解説していきます。

心電図測定に必要な器具

心電図を測定するときに必要なのは、

・送信機クリップ

・電極リード線

・電極

です。

皮膚に密着するように電極を貼り、クリップで電極素子を挟みます。

心電図情報は送信機でベッドサイドモニタへと送信します。

なお、常時心電図を観察することが必要なときには、X線透過に優れているカーボンリード線付きタイプの電極を使用することで、レントゲン撮影でも電極を外す必要はありません。

SpO2測定の際には、パルスオキシメーター(クリップ式プローブまたは粘着式プローブ)を使うことにより、動脈血酸素飽和度(SpO2)のデータをモニタ確認できます。

血液中のヘモグロビンに対し、どのくらいの割合で酸素が結合しているか示したものが動脈血酸素飽和度です。

プローブの発光部から出る赤外光によって酸化ヘモグロビン、赤色光で還元ヘモグロビンを測定することができ、受光部で受け取ります。

心電図を確認するまでの流れ

心電図の電極装着の流れは、

①装着部位を拭く

②電極を貼る

③クリップで電極素子を挟む

④電源を入れ波形を確認する

⑤患者の衣類を整える

といった5つです。

そしてプローブの装着の流れは、

①送信機とプローブを接続する

②プローブを選択する

③プローブを指に装着する

の3つです。

アラームを設定するときには、以下の流れを行うようにしてください。

①ベッドサイドモニタを確認する

②アラームの上限・下限を設定する

③アラームをONにする

心電図波形が乱れる理由として考えられること

心電図波形が乱れる理由の多くは、正しい位置に電極が貼られていないことです。

赤の電極は右鎖骨下、緑の電極は左肋骨の最も下の部分に、それぞれ心臓を挟むような貼り方ができているか確認しましょう。

また、電極が皮膚に密着できていないことや、クリップが中途半端なときにも正しい心電図波形は得ることができません。

心電図モニタを必要とする患者のケース

心電図モニタが必要となる患者さんは、主に次のようなケースの方です。

・不整脈出現の可能性のある方

・術後やカテーテル治療を受けた方

・集中治療が必要な方

・生命の危機状態にある方

・ショック状態の方

・失神や動悸などの症状がある方

・呼吸不全や電解質異常などで急変が予想される方