造影剤注入器とは?造影剤の注入方法や副作用を簡単に紹介

造影剤注入装置とは、造影剤や生理食塩水を注入する医療機器です。

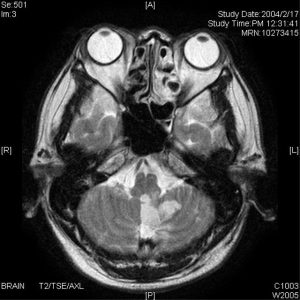

放射線学・血管形成術・カテーテル法などの画像研究に使われる医療機器であり、たとえばCTやMRIなどの画像診断検査において、適切な量の造影剤を適切なはやさで注入します。

造影剤自動注入器とも呼ばれており、厚生労働省令で定められている特定保守管理機器のため、医療現場で活躍されることが多い医療機器といえます。

そこで、造影剤注入器について、造影剤の注入方法や副作用を簡単に紹介します。

造影剤とは

造影剤とは、画像診断のときに白黒の差で画像にコントラストをつけるための薬剤です。

主に、以下の種類が造影剤として挙げられます。

・ヨード造影剤(CT検査・血管造影検査などで使用)

・バリウム(胃の検査などで使用)

・ガドリニウム化合物(MRI検査などで使用)

・塩化マンガン四水和物(腹部MRI検査などで使用)

造影剤を使うことで、隣り合う臓器や血管の識別がしやすくなり、血液を栄養源とするがんの発見に役立ちます。

体内に発生する異常などを確認するため、腕の静脈から造影剤を注入し、画像診断で特定の臓器を強調するために使います。

造影剤の注入方法

造影剤の注入方法は、主に以下の3つです。

・経口投与法(口から飲み込み注入する方法であり、食道・胃・小腸など消化管などの検査で行う)

・静脈注入法(手や足の静脈に注射で注入する方法)

・直接注入法(目的部位に注射や管を通して直接注入する方法)

確認する部位や臓器、それぞれの機能などによってどの投与法を選ぶかは変わります。

造影剤の副作用

造影剤は、基本的に安全性が確立されています。

ただし造影剤を使用する検査においては、次の副作用が起こる場合もあるため理解しておきましょう。

・軽い副作用…吐き気・嘔吐・めまい・頭痛・かゆみ・発疹・発熱・咳・下痢・動悸・くしゃみ・顔面紅潮・結膜充血・血液検査異常など

・重い副作用…ショック(血圧の急激な低下により全身の臓器への血流が保てない状態)・アナフィラキシー(アレルゲンによる全身性のアレルギー症状)・痙攣発作・腎不全(腎臓機能の低下で体内に造影剤が留まることによる腎臓への負担)・呼吸困難・意識障害・血圧低下など

軽い副作用は、ほとんどの人に発生することはありません。

重い副作用の発生頻度も0.01%であり、9000人に1人の割合です。

副作用でアナフィラキシー様反応が見られた場合には、アドレナリン投与・輸液・昇圧薬などの処置が行われ、痙攣発作には痙攣を抑える薬で治療されます。